勇攀科技高峰,探秘创新前沿。近期,澳门新葡平台网址8883科研团队在多领域顶级期刊斩获斐然成果。这些成果有哪些亮点?让我们一探究竟。

深度强化学习实现光芯片智能校准

多波长光信息处理系统常用于光子神经网络和微波光子领域。然而,其效能通常由于制造、传输和环境因素带来的频率选择性响应而受到影响。为缓解该问题,澳门新葡平台网址8883江天研究员团队开发了一种通用的深度强化学习校准(DRC)方法。该技术成功实现对三类典型的多波长光信息处理系统的高效校准,为光子芯片的规模化应用提供关键技术支撑。

该研究成果以“Multi-Wavelength Optical Information Processing with Deep Reinforcement Learning”为题发表于Light: Science & Applications。

多波长光信息处理系统因其宽带、低能耗和抗电磁干扰等特性,在计算加速和宽带信号处理领域具有广阔应用前景。然而,制造工艺误差、传输损耗和环境因素导致的频率选择性响应是制约该技术实用化的关键因素。例如,色散光纤系统中的光梳幅度不均、微环阵列中的谐振峰偏移、马赫-曾德尔干涉仪(MZI)阵列中不同波长的响应变化等,直接影响了系统计算精度。

传统的校准方法通常针对特定架构设计,缺乏通用性且迭代周期较长,限制了系统的实际应用效果。针对这一技术难题,研究团队创新性地将深度强化学习技术引入光子芯片校准领域。

研究团队开发的DRC方法建立在深度确定性策略梯度的基础上,结合预训练和自适应优化,通过实时采集系统反馈数据持续优化策略网络,有效累积校准经验。根据系统的校准目标,DRC方法通过迭代优化参数实现对系统响应的调整。该方法的显著优势在于其高效性和通用性,同一套算法框架能够适用于多种不同类型的光信息处理系统。

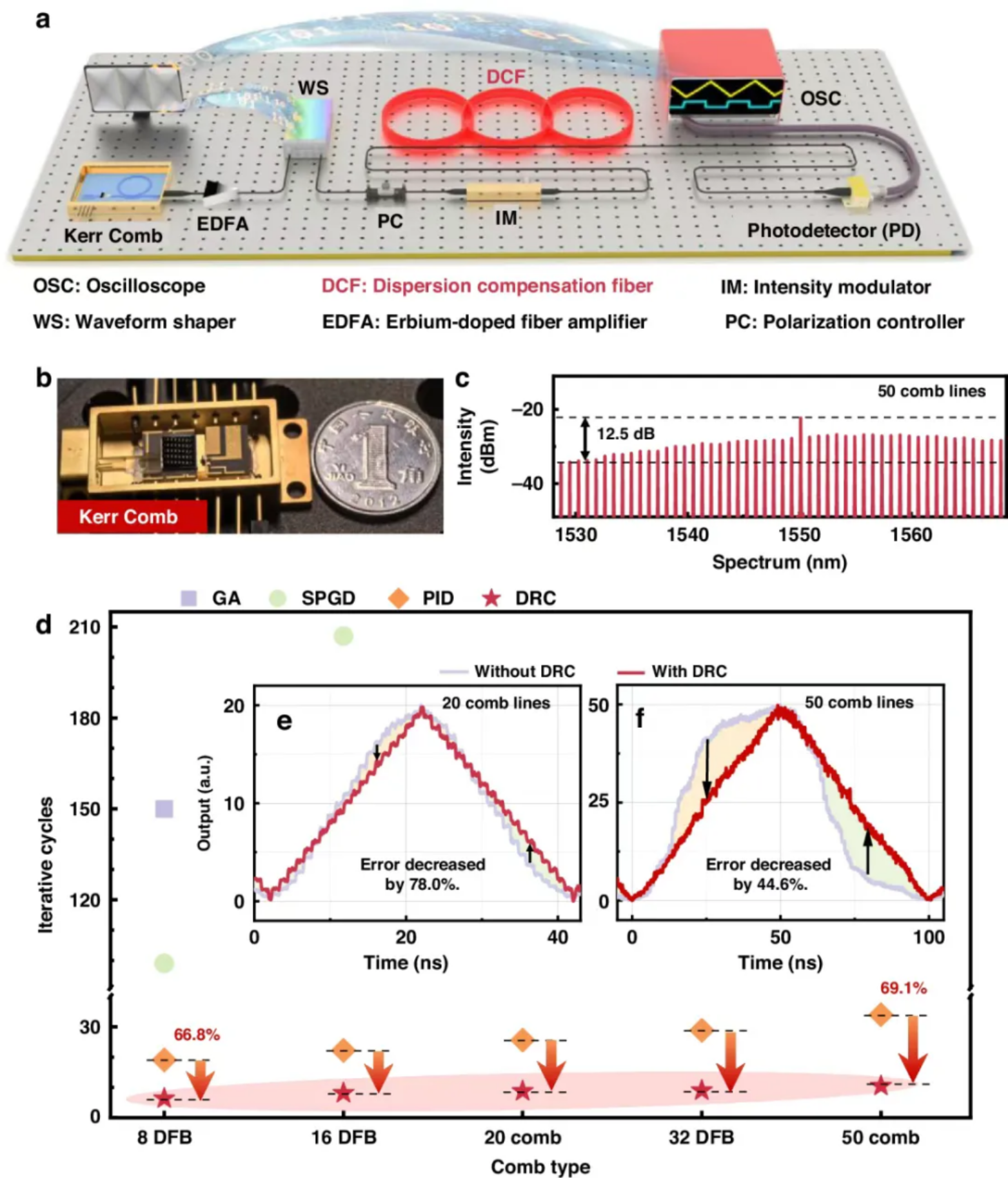

图1(a)展示了基于色散光纤的多波长光信息处理系统的校准链路。系统以克尔光频梳为光源(光谱如图1(b)所示),光梳之间的不平坦导致系统计算的结果产生误差。图1(d)对比了不同算法在使用不同梳齿数量情况下的校准迭代轮次,DRC相较其他传统方法的迭代效率超过66.8%。图1(e)-(f)展示了系统在校准前后的输出对比,易观测输出误差明显降低。

图1:基于色散光纤的多波长系统校准链路及其效果

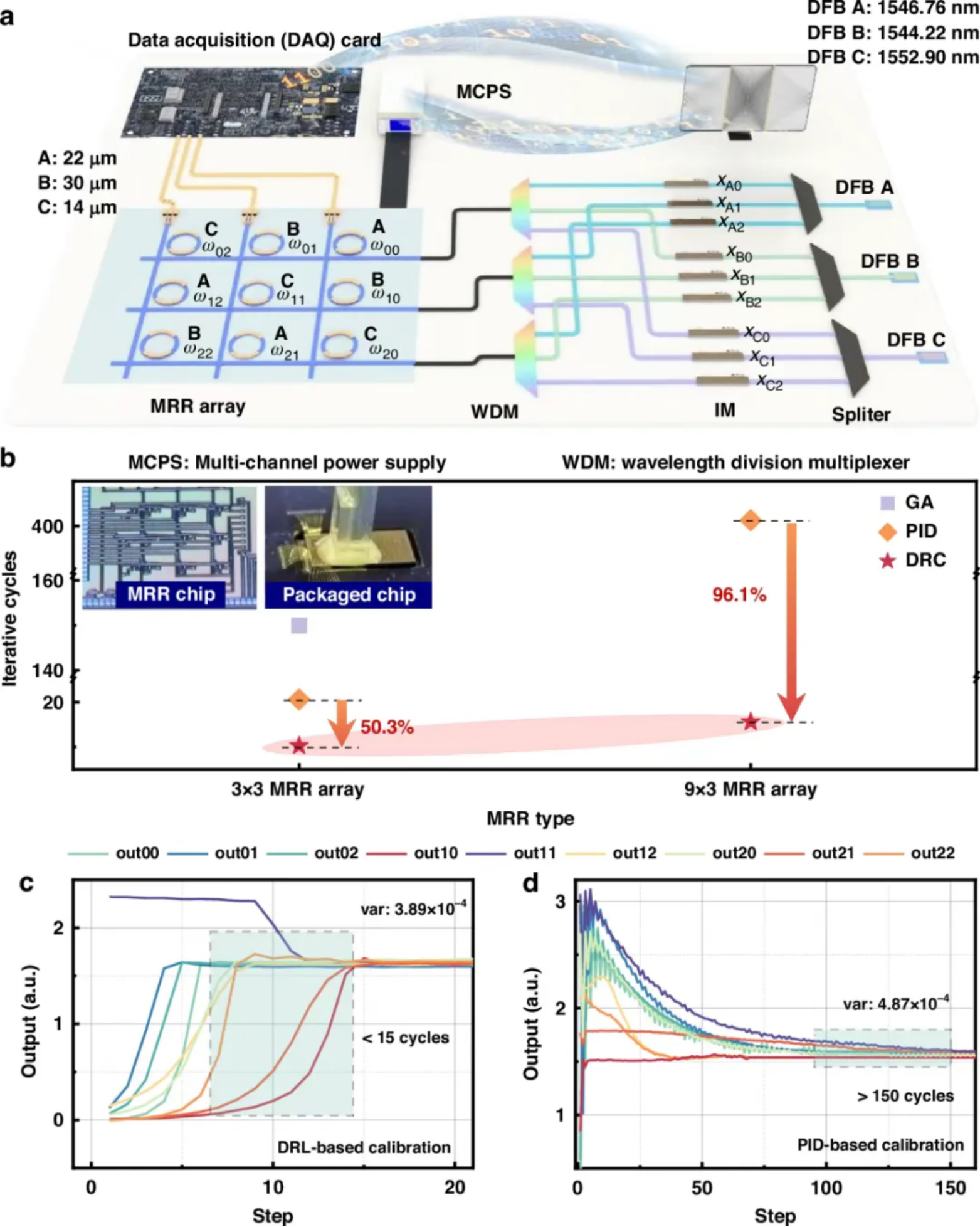

图2(a)展示了基于微环阵列芯片的多波长系统,由于微环制作工艺不够理想,不同微环响应存在一定的偏差。基于DRC方法控制微环阵列的电压,能够使其迅速达到期望响应状态。图2(b)展示了在使用不同微环阵列时不同算法的校准迭代周期,DRC方法性能远超其他方法。图2(c)和(d)分别展示了基于DRC方法校准和PID方法校准过程中不同通道输出的结果,DRC方法迭代的周期更短,且不同微环之间响应的误差更低。

图2:基于微环阵列的多波长系统校准链路及其效果

图3(e)展示了基于MZI阵列的多波长系统对应的校准链路。图3(b)-(d)分别展示了DRC、并行随机梯度下降算法(SPGD)和遗传算法(GA)在校准过程中不同通道的输出情况,易发现,DRC方法在21轮迭代周期内使得系统输出到达期望状态,而GA方法则需要迭代上千次才能达到期望状态。

图3:基于MZI阵列的多波长系统校准链路及其效果

综上所述,相较于GA、SPGD和PID等传统方法,DRC方法在校准速度与精度上均展现显著优势。即使系统存在非线性响应的复杂情况,DRC方法依然能够实现线性化校准目标,展现出较强的适应能力。

该研究所提出的DRC方法在多波长光信息处理系统的校准应用中具备通用性和高效性,为光子芯片在实际应用场景中的部署提供了关键支持。通过将深度强化学习与光子芯片的创新结合,该研究不仅推动了光子芯片技术实用化进程,也展现了跨学科融合研究的巨大潜力。

超宽禁带光导半导体功率器件领域

近日,澳门新葡平台网址8883前沿交叉学科学院某团队在超宽禁带光导半导体微波功率器件高压输出特性方面取得最新进展,该团队在电子器件国际知名学术期刊IEEE Transactions on Electron Devices 发布的一篇名为 Test on the Output Characteristics of Fe-β-Ga2O3 Photoconductive Semiconductor Device Toward High-Power Microwave Sources(Fe 基 β-Ga2O3 光导半导体器件针对高功率微波源输出特性的研究)的文章,证明了此项研究在该领域的重要性。据悉,这是该期刊发布超宽禁带光导半导体微波功率器件的首篇文章。

光导半导体通过脉冲激光调控导通/关断状态,具有响应快、功率高、电磁兼容性好等优点,广泛应用于脉冲功率、超快电子学、微波光子学以及高功率微波等领域。理想的光导半导体材料应具备高暗态电阻、高载流子迁移率、长载流子寿命、高击穿场强和良好的热性能。β-氧化镓(β-Ga2O3)作为一种新兴的超宽禁带材料(带隙约 4.9 eV,击穿场强约 8 MV/cm),其宽带隙带来了极高的暗态电阻率和击穿电压,这对于要求器件在关断状态下承受极高偏压的高功率微波 应用至关重要。在β-Ga2O3 中掺杂铁(Fe)元素会形成深受主能级,能有效补偿材料中无意引入的浅施主杂质,从而获得具有较高电阻率的半绝缘特性。

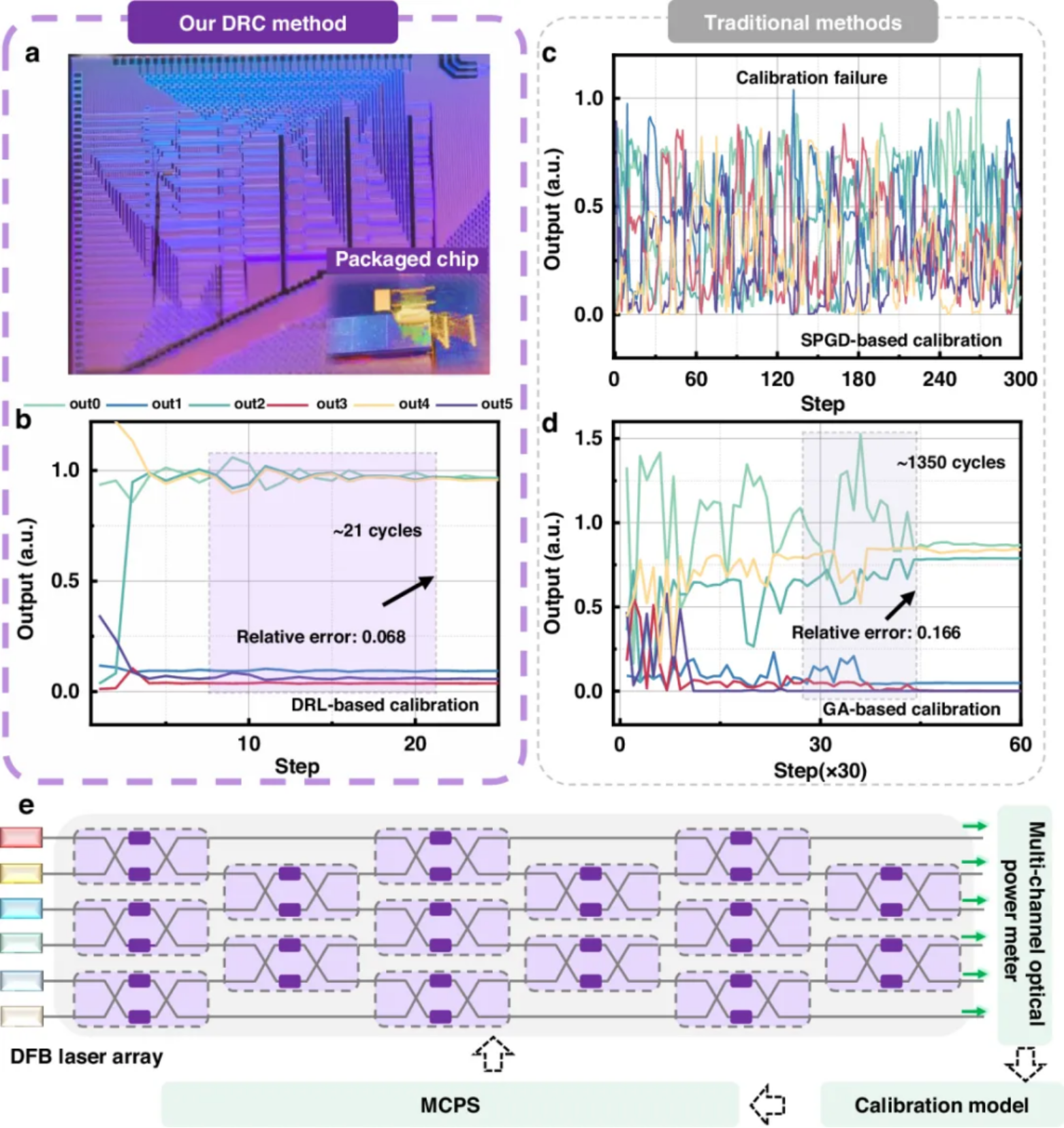

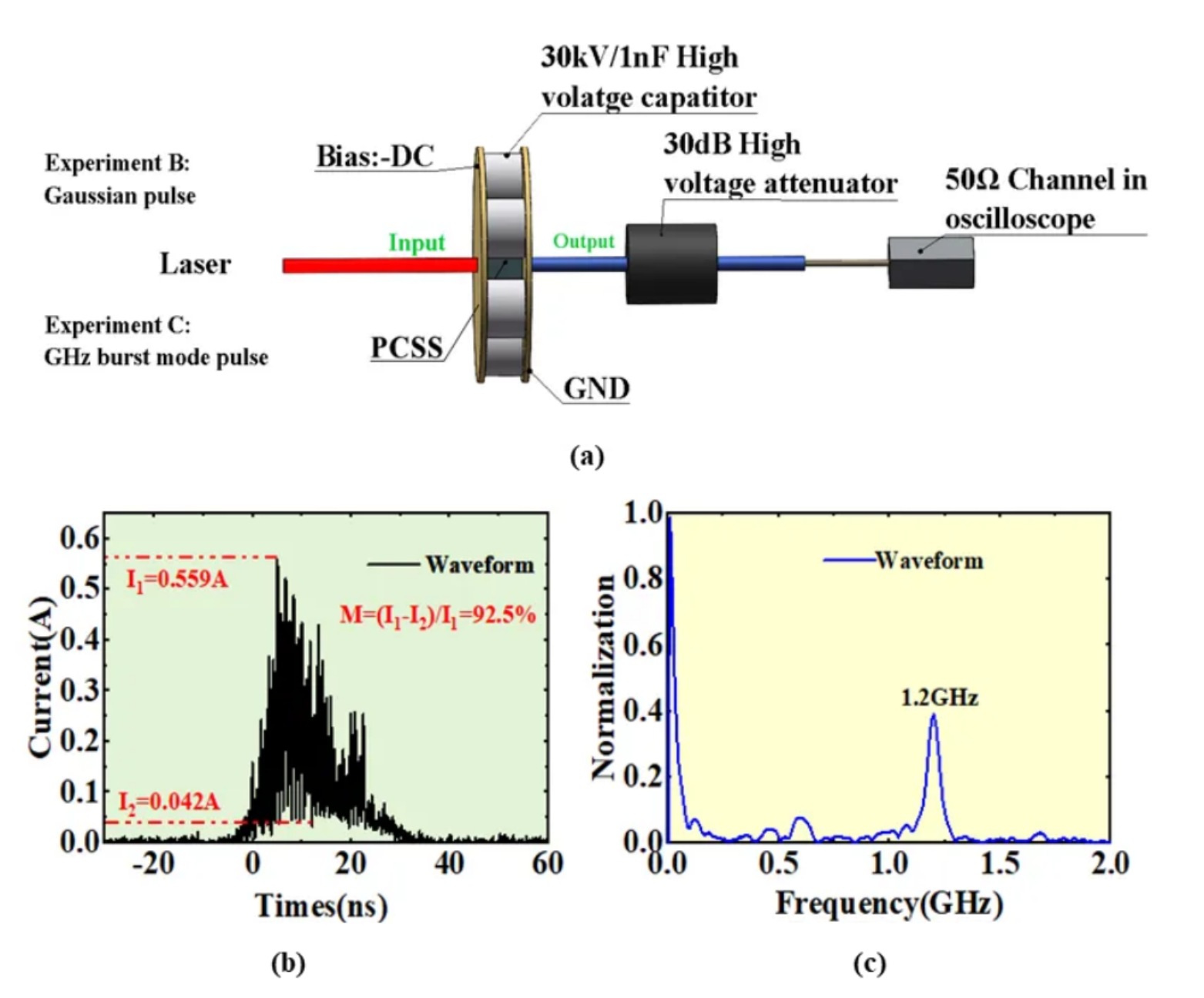

该团队设计并测试了一种垂直电极构型的 Fe基β-Ga2O3 光导半导体器件,以评估其高压输出性能。实验结果表明,该器件能够成功耐受31.6kV脉冲高压;器件电极三结合点处的场集中效应是导致击穿的主要原因;同时,团队还建立了描述器件内部迁移率、光生载流子浓度与电场和激光能量之间关系的模型,该模型证实了在 1064 nm 和 532 nm 激光触发下器件的单光子线性吸收行为。此外,该器件在 1.2 GHz微波频率下依然表现出超过 90% 的调制深度。

在未来,研究团队还将考虑使用更短波长的激光来研究器件的光电响应,并着重优化 Fe基β-Ga2O3 光导半导体的掺杂浓度和反射光路,从而实现 Fe基β-Ga2O3 光导半导体 更高的输出功率和更快的响应速度,满足新型固态高功率微波源发展需要。

前沿交叉学科学院荀涛研究员和王朗宁副研究员为共同通讯作者,该院2023级硕士研究生申天娇为论文第一作者。该研究得到了国家自然科学基金重点项目和湖南省杰出青年基金等项目资助。

(a)Fe掺β-Ga2O3光导半导体器件结构图

(b)器件暗态电场分布仿真图

(c)器件31.6kV耐压实验波形图

(a)光导微波测试链路图

(b)器件1.2GHz时域调制深度图

(c)器件1.2GHz频率响应频谱图

机器人三维运动感知研究领域

近日,澳门新葡平台网址8883智能科学学院某团队在机器人三维运动感知研究领域取得重要进展,首次提出了名为SceneTracker的长时场景流估计方法,研究成果以“SceneTracker: Long-term Scene Flow Estimation Network”为题,在人工智能方向国际顶级期刊《IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence》上发表研究论文,该成果能够有效应对三维运动感知中的关键挑战。据悉,这是该期刊发布关于长时场景流估计任务的第一篇论文。

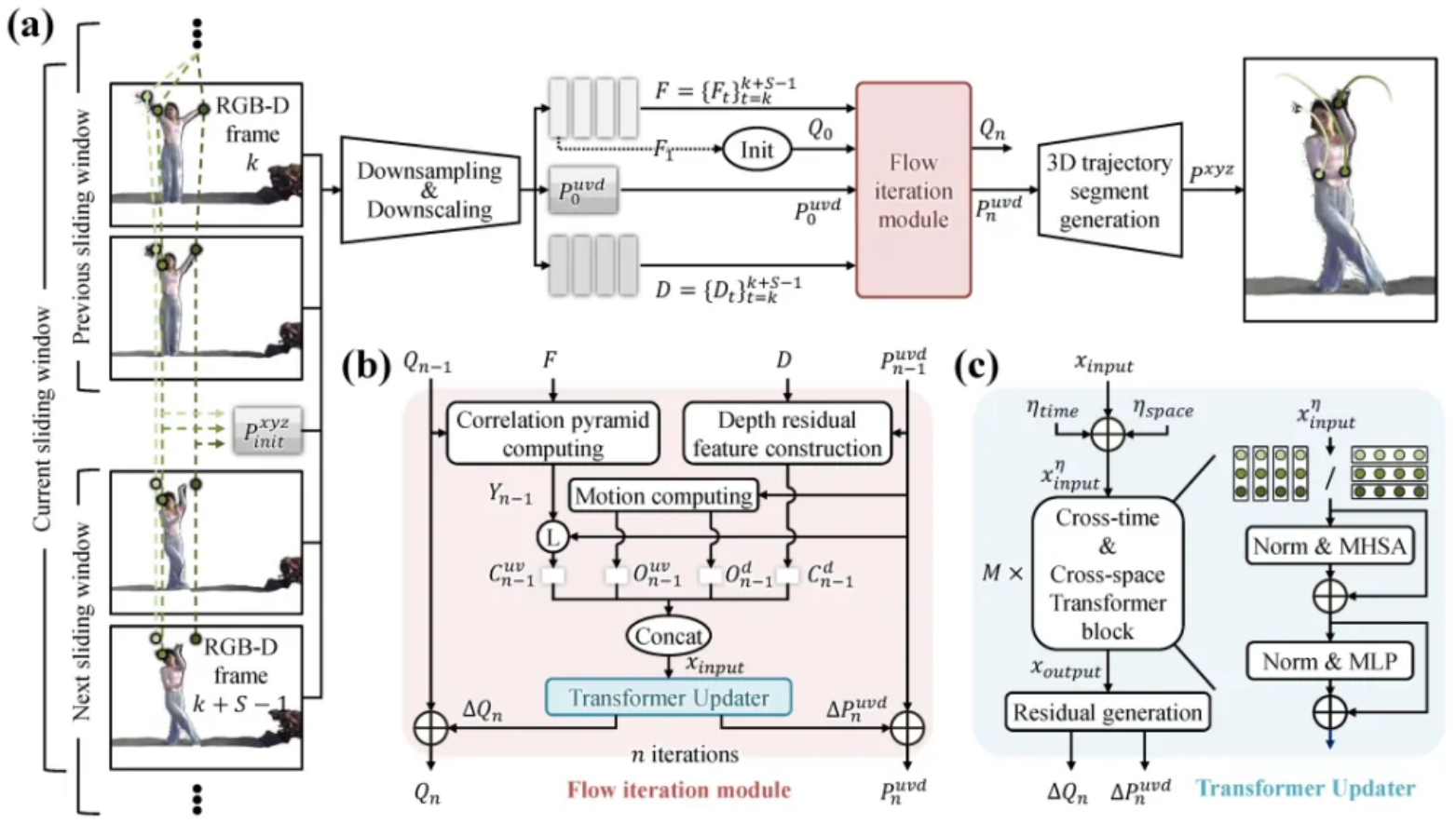

SceneTracker方法框架图

长时场景流估计,指的是对物体的细粒度、长时且在线的3D运动估计问题。现有的解决方案,如3D目标跟踪、场景流估计和4D高斯溅泼等,只能部分地满足这三个要求。为了应对这一挑战,研究团队提出了一个新颖的基于深度学习的长时场景流估计方法SceneTracker。该方法动态索引和构建表观相关性特征和深度残差特征,并利用Transformer挖掘和利用轨迹内部和轨迹之间的远程联系,最终以迭代的方式逼近最优3D轨迹。通过以上设计,SceneTracker突破了数据的时空离散性限制,实现了对4D时空(RGB-D视频)中任意目标点3D轨迹的实时且精确的捕捉。

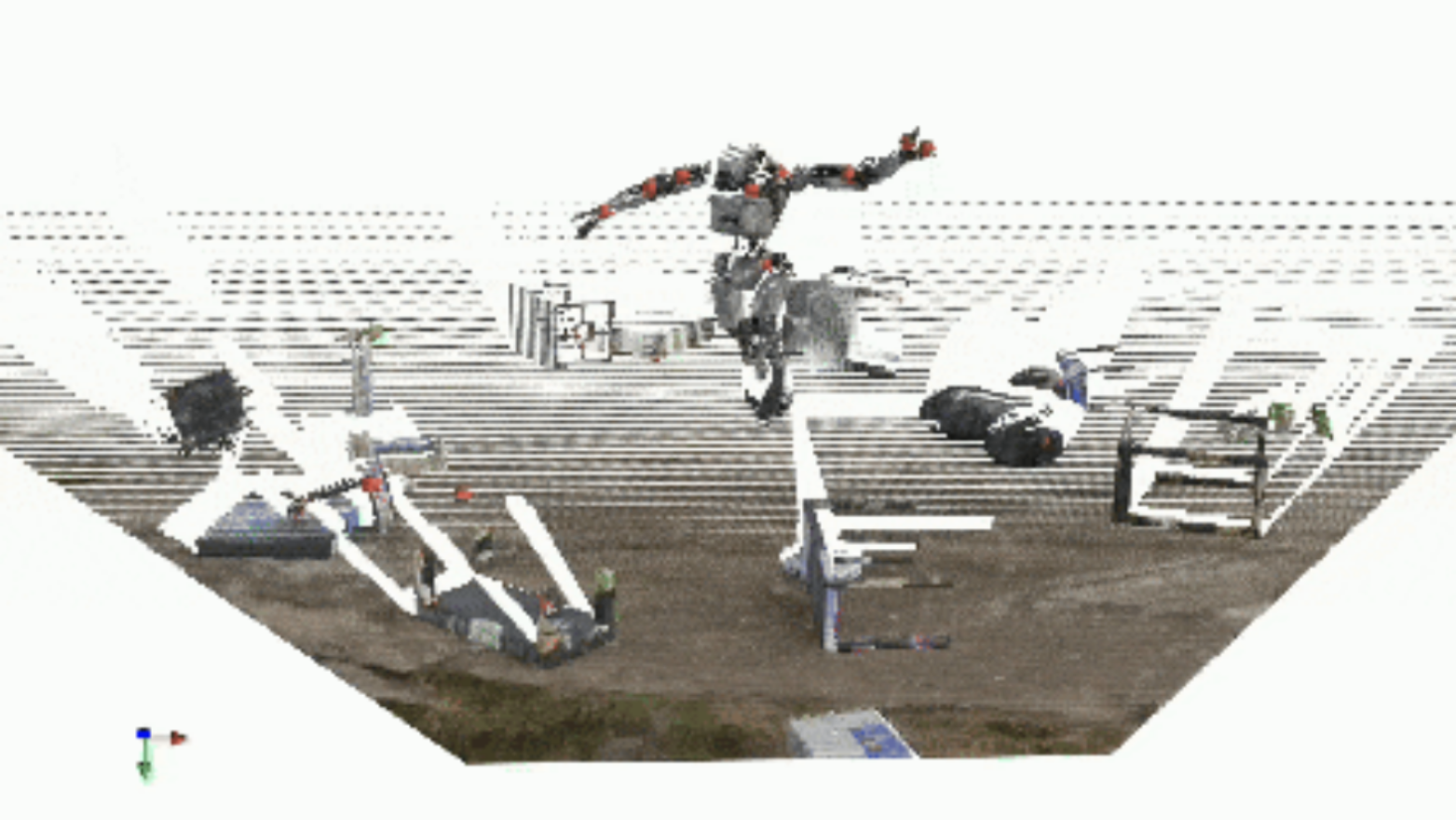

长时场景流估计结果示意图

经过严格的实验论证,SceneTracker在处理3D空间遮挡和抗深度噪声干扰方面展现出显著的优势,高度符合长时场景流估计任务的需求。通过对SceneTracker在线捕捉的长时细粒度3D运动进行分析,研究者能够获取目标位置、速度和形变等关键信息,进而深入了解目标在动态环境中的运动和交互方式。研究成果能进一步为人形机器人、自动驾驶、元宇宙和具身智能等前沿领域更高水平的场景理解提供重要支持。

智能科学学院胡德文教授和孙振平研究员为论文共同通讯作者,李健教授和博士研究生王波为论文共同第一作者。该研究得到了国家自然科学基金和湖南省科技创新计划等项目的资助。

运筹优化基础理论研究领域

近日,系统工程学院某系在运筹优化基础理论研究方面持续取得突破,由该院博士研究生杨康、副教授宋国鹏、教授王锐等合作撰写的论文《Perspective Benders Decomposition with Applications to Fixed-Charge Nonlinear Resource Allocation》在管理科学与工程领域顶级期刊《INFORMS Journal on Computing》上发表。

该论文围绕针对优化目标中含一般可约凸函数的一类广义资源分配问题,利用透视重构理论为混合整数非线性优化提供“紧表达”,将其和广义Benders分解理论相结合,提出一类广义透视Benders割平面,设计了基于二次规划的割平面生成通用算法。该方法针对文献中广泛研究的二次无容量限制设施选址,相较当前效率最高的基准算法速度提升10倍以上,在优化目标含一般可约凸函数的混合整数非线性优化问题上取得重大突破。

据悉,该期刊是全球经管类科研机构研究能力排名参考的UTD期刊之一,也是教育部管理科学与工程学科评估以及国家各部委管理科学类人才工程项目评选的重要依据。